Rechts in der Bundesversammlung

von Paul Wellsow

Magazin "der rechte rand" - Ausgabe 165 - März/April 2017

Am 12. Februar 2017 wurde der Bundespräsident neu gewählt. Für die »Alternative für Deutschland« kandidierte erfolglos Albrecht Glaser. Das Ziel: Die Partei als bundespolitische Kraft zu präsentieren.

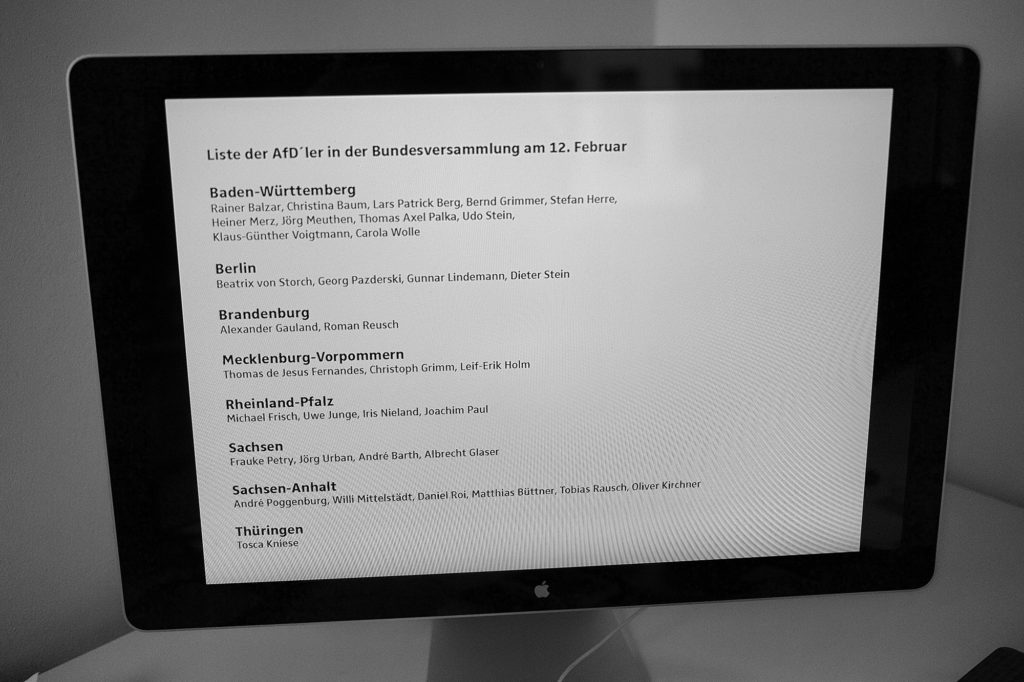

Erstmals saß in diesem Jahr die »Alternative für Deutschland« (AfD) in der Bundesversammlung, die den Bundespräsidenten wählt. Insgesamt 35 Personen aus acht Landesparlamenten (Baden-Württemberg, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen) waren am 12. Februar 2017 für die Rechtspartei in Berlin. Unter ihnen die gesamte Prominenz der Partei, beispielsweise die beiden Bundesvorsitzenden Frauke Petry und Jörg Meuthen, die Europaabgeordnete Beatrix von Storch und die Vorsitzenden der Landesverbände und Landtagsfraktionen aus Brandenburg und Sachsen-Anhalt, Alexander Gauland und André Poggenburg. Petrys innerparteilicher Widersacher, der Thüringer Björn Höcke, war zwar durch seine Fraktion als Wahlmann nominiert, sagte seine Teilnahme aber ab. Er sei krank, teilte er per Twitter mit. Ihn vertrat die Unternehmerin Tosca Kniese, Mitglied im Thüringer Landesvorstand der Partei. Die AfD-Hamburg konnte keine Wahlleute schicken, da sie in der Bürgerschaft zu wenige Sitze hat. Und die Bremer AfD ist bereits seit geraumer Zeit zerfallen.

ABO

Das Antifa Magazin

alle zwei Monate

nach Hause

oder ins Büro.

Statt 630 Bundestagsabgeordneten mussten am zweiten Sonntag im Februar doppelt so viele Menschen im Plenarsaal Platz finden. Denn in der Bundesversammlung sitzen zusätzlich zu den Abgeordneten noch einmal so viele Wahlfrauen- und männer. Sie werden von den Landtagen entsandt und müssen keine Abgeordneten sein. Insgesamt hatte die 16. Bundesversammlung 1.260 Mitglieder, darunter zahlreiche Prominente aus Musik, Schauspiel, Sport und Politik. Die AfD schickte vor allem Abgeordnete aus den Landtagen oder dem Europaparlament in die Bundesversammlung. Offenbar wurde sorgsam ausgewählt, wer an der hoch symbolträchtigen und medienwirksamen Präsidentenwahl teilnehmen durfte. Nur zwei Nicht-Parlamentarier wurden von der Rechtspartei aufgestellt: Die Berliner Fraktion im Abgeordnetenhaus setzte den Chef der neu-rechten Wochenzeitung »Junge Freiheit«, Dieter Stein, auf die Liste der Wahlleute, und die Sächsische Fraktion hievte den eigentlich aus Hessen stammenden stellvertretenden AfD-Bundesvorsitzenden Albrecht Glaser über ihre Liste in die Bundesversammlung – er war der chancenlose Kandidat der Partei für das Amt des Bundespräsidenten.

Zählkandidat Glaser

Die AfD hatte bereits im April 2016 entschieden, den Juristen bei der Präsidentenwahl Anfang 2017 ins Rennen zu schicken. Der mittlerweile 75-jährige war während seines Studiums in Heidelberg Ende der 1960er Jahre Sprecher der »Deutschen Burschenschaft«, dann für etwa 40 Jahre CDU-Mitglied und jahrelang Berufspolitiker, unter anderem Bürgermeister von Waldbronn in Baden-Württemberg sowie Stadtkämmerer und Wirtschaftsdezernent von Frankfurt am Main. Aus Ärger über die Euro-Rettungspolitik der CDU/CSU-geführten Bundesregierung verließ er 2012 seine Partei, trat im Jahr danach in die neu gegründete AfD ein und wurde deren Sprecher im hessischen Landesverband. In den später folgenden parteiinternen Flügelauseinandersetzungen stand Glaser auf der Seite der GegnerInnen des Parteigründers Bernd Lucke. Der warf Glaser vor, »Sekundant« seiner damaligen Konkurrentin Frauke Petry zu sein. Heute gilt Glaser durch seine Funktion als Chef der AfD-Programmkommission in der Presse gerne als »Chefideologe« der Partei. Als viel beschäftigter Vortragsredner zieht er durch die Säle und über die Kundgebungsbühnen der Republik und wirbt unter jenen für die AfD, die sich nach der verklärten, alten Bundesrepublik unter Helmut Kohl (CDU) und Franz-Josef Strauss (CSU) zurücksehnen.

»Staatsstreich von oben«

Glaser tritt ganz anders auf als der Hetzer Höcke. Gerne verweist er auf sein Jura-Studium und die frühere Arbeit an einer Hochschule, kokettiert mit Geschichtskenntnissen, ergeht sich in ausschweifenden Auslassungen über das Grundgesetz oder die »ordnende Kraft eines Nationalstaates« und hält launige Vorträge. Kurz, der Typ netter Onkel. Doch irgendwann bricht auf den Bühnen das Ressentiment auch aus ihm heraus, zum Beispiel wenn der langjährige Berufspolitiker und umstrittene ehemalige kommunale Finanzdezernent über die Elite schimpft, der er doch selbst angehört. »Es riecht nach Staatsstreich von oben!«, rief er 2013 warnend auf einer AfD-Kundgebung in Frankfurt. Und wenn er ins Reden kommt, dann fallen Stück für Stück die bekannten Stichworte: Lob für Thilo Sarrazin, Klagen über GEZ-Gebühren, die angebliche Erblichkeit von Intelligenz, Forderung nach Ausstieg aus dem Euro, die Gefahr des Islams, das Lamentieren über die bedrohte deutsche kulturelle Identität oder die Mär vom Klimawandel. Glaser bedient spielerisch all´ die Themen, über die sich heute sowohl die extreme Rechte als auch das nach rechts gerückte Bürgertum in Rage redet. In einem Gespräch mit der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« (13.08.2016) raunte Glaser sogar, Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) wolle »diesen Staat auflösen« – er wisse das von Leuten aus dem Umfeld des Ministers. Der sei nämlich »der Stratege der Auflösung Deutschlands und aller demokratischen Nationalstaaten des Kontinents«, wie Glaser in einer Presseerklärung im Sommer 2016 behauptete. Natürlich dürfen auch die Ressentiments gegen Geflüchtete, den Islam und Einwanderung nicht fehlen: »Die Massenimmigration bedeutet den Untergang Deutschlands und des Kontinents. Der Import der muslimischen Religion, die zugleich Kulturlehre ist, bedeutet den Untergang der abendländischen Kultur«. »Abschottung« sei die »einzige Chance, die kulturellen Errungenschaften Europas zu retten und sein Überleben zu sichern«. Bei der Präsidentenwahl am 12. Februar 2017 erhielt Glaser 42 von 1.260 Stimmen für seine Positionen – das war nicht viel, aber immerhin waren es sieben Stimmen mehr, als die AfD selbst Wahlleute hatte. Von wem die zusätzlichen Stimmen kamen, ist unklar.

Extreme Rechte in der Bundesversammlung

Dass Parteien rechts der Union über den Bundespräsidenten mitentscheiden und mit eigenen Kandidaten dabei sind, ist nicht neu – in den ersten zwei Jahrzehnten der Bundesrepublik waren es Parteien wie »Gesamtdeutscher Block/Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten«, »Deutsche Partei« oder »Deutsche Reichspartei«. 1969 kamen dann aufgrund der Wahlerfolge der NPD in mehreren Bundesländern 22 Vertreter der neu organisierten extremen Rechten in die Bundesversammlung. Da die Partei jedoch schon nach einer Legislatur wieder aus allen Parlamenten flog, entschied erst 30 Jahre später wieder mit dem Vorsitzenden der Fraktion »Die Republikaner« (REP) im Berliner Abgeordnetenhaus, Bernhard Andres, im Jahr 1989 ein Vertreter einer Partei rechts der CDU/CSU über den nächsten Präsidenten mit. Die REP hatten kurzfristig erwogen, einen bekannten Journalisten der »Frankfurter Allgemeinen Zeitung« als eigenen Kandidaten zu gewinnen, einen »nationalkonservativ eingestellten Geist«, wie der damalige Parteisprecher Harald Neubauer sagte. Doch schließlich entschieden sie sich dagegen.

1994 schickten die REP ihren stellvertretenden Bundesvorsitzenden Hans Hirzel als Kandidaten ins Rennen. Er erhielt im ersten Wahlgang 12, im zweiten und dritten Wahlgang noch 11 Stimmen. Die REP saßen mit acht Personen aus Baden-Württemberg und die extrem rechte »Deutsche Liga für Volk und Heimat« aus Schleswig-Holstein mit einem Vertreter in der Bundesversammlung. Um den möglichen Einfluss der Stimmen von rechts außen hatte es eine öffentliche Debatte gegeben, da Roman Herzog, Kandidat der CDU/CSU, erklärt hatte, die Wahl nicht anzunehmen, sollte sie nur mit den Stimmen der REP möglich sein. In der Bundesversammlung beantragten die REP erfolglos – genau so, wie später auch die NPD –, dass sich die Kandidaten für das höchste Amt entgegen den Gepflogenheiten selbst mit einer Rede vor der Versammlung vorstellen können. Das Ziel war es, so Öffentlichkeit für ihre Positionen und ihre Partei herzustellen. Bei der Wahl 1999 waren die REP noch mit sieben VertreterInnen in der Bundesversammlung dabei, die »Deutsche Volksunion« erstmals mit zwei Personen aus Sachsen-Anhalt. Bei dieser Wahl gab es keine Zählkandidatur von rechts, ebenso wie 2004 als nur noch die DVU mit einer Person aus Brandenburg in der Versammlung saß. Durch ihre Wahlerfolge 2004 und 2006 war die NPD bei der Wahl des Präsidenten 2009 mit drei Sitzen (Sachsen: Holger Apfel, Dr. Johannes Müller; Mecklenburg-Vorpommern: Udo Pastörs) und die DVU mit einem Sitz (Brandenburg: Liane Hesselbarth) in der Wahlversammlung dabei. Mit dem Neonazi-Liedermacher Frank Rennicke schickten sie einen gemeinsamen Kandidaten ins Rennen – er bekam vier Stimmen. Zu Beginn der Sitzung beantragten die Mitglieder der extremen Rechten erfolglos die mündliche Vorstellung der KandidatInnen. Und sie beschwerten sich über die angeblich unrechtmäßig gekürzte Darstellung ihres Kandidaten Rennicke auf der Website des Parlaments und legten deswegen zudem nachträglich Verfassungsbeschwerde gegen die Wahl ein. Bei der vorgezogenen Neuwahl des Staatsoberhauptes 2010 trat Rennicke erneut an. Durch das Ende der DVU-Fraktion in Brandenburg saßen nur noch drei Wahlmänner der NPD (Udo Pastörs, Holger Apfel, Johannes Müller) in der Versammlung. Zuvor war in der Partei diskutiert worden, provokativ den damals inhaftierten Ex-SS-Mann Erich Priebke als Kandidaten aufzustellen. Erneut versuchte die NPD, sich mit verschiedenen Geschäftsordnungsanträgen sowie Kritik am vermeintlich undemokratischen Wahlverfahren öffentlichkeitswirksam zu inszenieren. Das gipfelte darin, das Udo Pastörs in den Saal rief: »Wahlfälschung vorprogrammiert!« Rennicke erhielt drei Stimmen der NPD. Ähnliches wiederholte sich bei der vorgezogenen Präsidentenwahl 2012. Für die NPD kandidierte der Historiker Olaf Rose. Die Partei war mit den gleichen drei Vertretern in der Versammlung wie 2010. Und erneut gingen sie mit einer Reihe von Anträgen zur Geschäftsordnung und zur angeblichen Unrechtmäßigkeit der Wahl in die Offensive – erfolglos. Rose erhielt nur die Stimmen der NPD.

AfD als »dritte Kraft«

Sofort nach der Nominierung Glasers für die Präsidentenwahl berichtete im Frühjahr 2016 die bundesweite Presse über die Kandidatur – und das, obwohl das Vorhaben von Anfang an chancenlos war. Angesichts der klaren Mehrheitsverhältnisse in der Bundesversammlung gab es auch keinen Grund für ernsthafte Erwägungen, dass die Stimmen von ganz rechts für die Wahl ausschlaggebend werden könnten, so wie es 1994 tatsächlich hätte möglich werden können. Und doch gab es über fast ein Jahr lang immer wieder Berichte und Porträts mit dem Tenor »Der Mann, der für die AfD Bundespräsident werden will« (welt.de, 5.7.2016). Für die AfD sei das einzige Ziel der Kandidatur, so sagte Glaser, »auch bei der Wahl des Bundespräsidenten Flagge (zu) zeigen«. Denn schließlich gehe es darum, »die Rolle der dritten Kraft« in der Bundespolitik einzunehmen. Diese Erzählung – die AfD als »dritte Kraft« – hielt Glaser in fast allen Interviews und Gesprächen durch. Die Partei wolle zeigen: »Wir haben Personal, wir haben Figuren, von denen wir als AfD glauben, dass die das können.« Bereits wenige Tage vor der Präsidentenwahl war Glaser hoch zufrieden. Während eines Vortrags für die Hamburger AfD-Fraktion sagte er mit Blick auf seinen Wahlantritt, dass »das Mediengeschäft ganz gut läuft.« Die Geschäftsordnungs-Tricks, die von den REP, der DVU und der NPD früher in den Bundesversammlungen zur Erringung von medialer Aufmerksamkeit angewendet wurden, hat die AfD nicht nötig: Gemeinsam mit Frauke Petry konnte Glaser am Wahltag in zahlreichen Fernseh-Übertragungen live aus dem Reichstag, in den abendlichen Nachrichtensendungen und am nächsten Tag in den Zeitungen die Positionen der AfD erklären. Ihr Ziel, als wichtige Kraft im bundespolitischen Geschäft anerkannt zu werden, hat die Partei längst erreicht – lange, bevor sie überhaupt mit einer eigenen Fraktion im Bundestag sitzt.