Die Zeitzeug*innen sterben. Wir können es nicht ändern.

von Juna Grossmann

Antifa-Magazin »der rechte rand« Ausgabe 186 - September / Oktober 2020

#Weiterdenken

Immer lauter werden in den letzten Jahren die fast schon verzweifelten Rufe, dass die Zeitzeug*innen der Shoa, des Porajmos und des Kriegs überhaupt sterben. Die Rufe hört man auch aus Gedenkstätten, die mit eben jenen Zeitzeug*innen ihre Vermittlungsarbeit machen. Doch gab es nicht Zeit genug, sich darauf vorzubereiten? Einige haben es getan. Ein Überblick zu den Alternativen, die allerdings keine Menschen ersetzen können.

Im Zuge der Dreharbeiten zu »Schindlers Liste« entstand 1994 die vom Regisseur Steven Spielberg gegründete Shoa Foundation, die bis heute etwa 52.000 Interviews mit Überlebenden in ihren Archiven hat. Die Überlebenden wandten sich an ihn, um ihre Geschichte zu erzählen. Hatte sich bis dato niemand interessiert? Es war der Startschuss für eine Welle an Interviews weltweit. Die Videointerviews zeigten, anders als Papier, auch die Menschen dazu. Heute wird an der Interviewtechnik und den Fragen von Historiker*Innen viel kritisiert. Doch wären keine Interviews besser? Jedes Zeugnis ist wichtig. Papier allein kann nichts von Gefühlen und Sichtweisen erzählen. Zur Geschichte eines Menschen gehört auch seine Persönlichkeit. Die findet sich jedoch nicht in Akten der Nationalsozialist*innen oder auf Erfassungsfotos in den Lagern.

Die Interviews dauern zum Teil viele Stunden. Eine Geschichte ist so lang, wie sie ein Mensch erzählt. Seit 2009 kann man diese, wie auch andere Interviews zum Beispiel mit ehemaligen NS-Zwangsarbeitenden über die FU Berlin unter zeugendershoah.lernen-mit-interviews.de und zwangsarbeit-archiv.de abrufen. Hier gibt es auch die nötigen Unterrichtsmaterialien und gekürzte Versionen passend für den Unterricht.

75. JAHRESTAG DER BEFREIUNG VOM NATIONALSOZIALISMUS

© Mark Mühlhaus / attenzione

Holografische Zeitzeug*in?

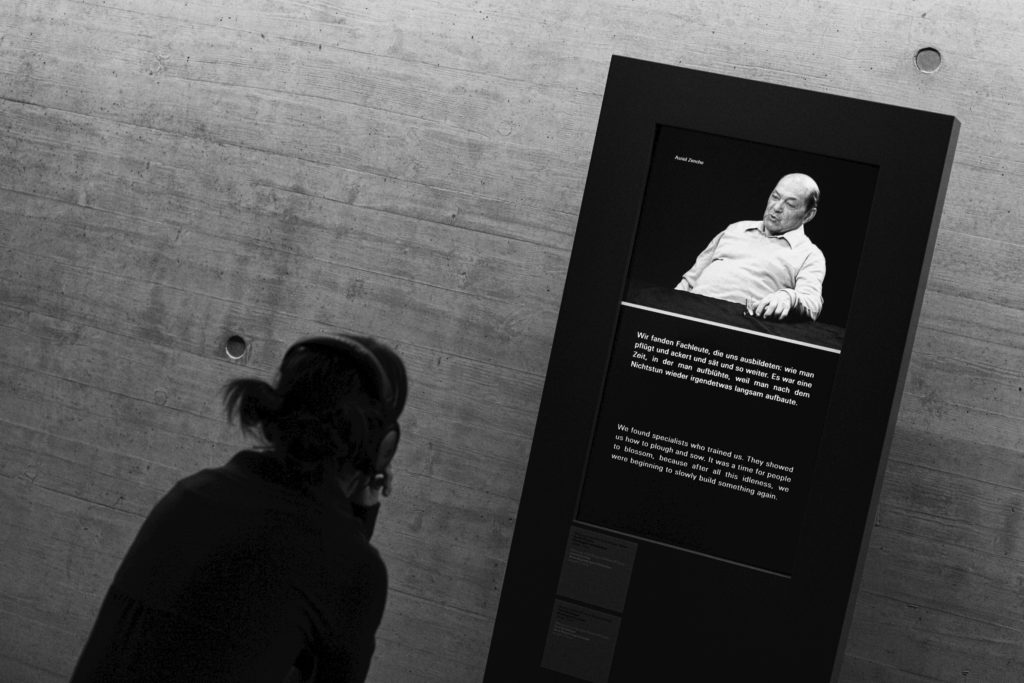

Schlagzeilen machte die Shoa Foundation, die inzwischen Teil der University of Southern California ist, spätestens 2012 mit ihrem Projekt »New Dimensions in Testimony«, in dem sie neue Technologien einsetzen wollte, um das Erlebnis eines realen Zeitzeug*innengesprächs nachzuempfinden. Pinchas Gutter, Überlebender des Ghettos Warschau, des Konzentrationslagers Majdanek und eines Todesmarsches, wurde zum Modellprojekt. Das Besondere war nicht etwa das vermutete 3D-Bild, sondern die Möglichkeit in Echtzeit Fragen zu stellen, die wie in einem realen Gespräch beantwortet werden würden. Dazu werden den Überlebenden bis zu 2.000 verschiedene Fragen gestellt und von ihnen beantwortet.

Mittlerweile sind 20 dieser Interviews auf der Seite der Shoa Foundation veröffentlicht, darunter auch das Interview mit der in Deutschland sehr bekannten Anita Lasker-Wallfisch. Die Interviewsprachen sind Englisch, Russisch und mit Madame Xi, Überlebende des Nanjing-Massakers, auch Mandarin.

Ausdrücklich für Museen und Gedenkeinrichtungen gedacht, wird das Bild auf eine spezielle 2D-Wand übertragen. Noch immer ein anderes Erlebnis als auf einem Monitor oder Leinwand. In Europa ist die zugehörige Wanderausstellung »Speaking Memories – The Last Witnesses of the Holocaust« derzeit in Schweden zu sehen.

Autorin: Juna Grossmann

irgendwie jüdisch

Berührungsängste und Kritik

Warum findet man diese Interviews nicht in deutschen Gedenkstätten und Museen?

Erinnere ich mich an die ersten Projektpräsentationen in Deutschland, war da vor allem eines: Skepsis. Ob es weiter diese Bedenken sind oder die Sprachen der Interviews, die eben nicht übersetzt wurden, mag jeder Ort für sich selbst entscheiden. Klar ist, »Speaking Memories« ist ein Versuch, ein Gesprächserlebnis zu erhalten, das es so nicht mehr geben wird. Ein Versuch, der deutlich besser ist, als eine fast selbstmitleidartige Larmoyanz darüber, dass man bald keine Zeitzeug*innen mehr einladen könne.

Vorbehalte gegenüber vermeintlich neuer Technik war auch in der Gedenkstätte Bergen-Belsen zu beobachten, als die Idee des Enkels eines dort verstorbenen Häftlings umgesetzt wurde. Paul Verschure stellte bei seinem Besuch fest, dass es kaum noch Spuren der ehemaligen Gebäude gibt. Erst als er 2012 die Idee, das Lager virtuell zu rekonstruieren und so sichtbar zu machen, vor Überlebenden präsentierte und sich diese angetan zeigten, schien die Skepsis zu weichen. »Skeptischer war eher die zweite Generation. Die Überlebenden selbst sehen darin eine Möglichkeit, auch dann noch die Geschichte des Lagers zu erzählen, wenn sie es selbst nicht mehr können«, sagte Stephanie Billib von der Gedenkstätte Bergen-Belsen in einem Interview mit der Deutschen Welle.

Kritik ist daran zu üben, dass es versäumt wurde, den Orten, die in Kontakt mit den Überlebenden standen und stehen, den nicht nur ideellen, sondern vor allem auch den finanziellen und fachlichen Auftrag zu geben, die Erinnerungen der Menschen mindestens auf Film festzuhalten. Oft wurden diese Gelegenheit aus finanziellen Gründen nicht wahrgenommen. Nicht alle Überlebenden leben in Deutschland. Reisen waren vonnöten, Teams vor Ort, gute verlässliche Dolmetscher*innen. Das sprengt leicht das Budget eines Gedenkortes.

Auch außerhalb des Angebots der FU Berlin gibt es Datenbanken mit Zeitzeug*inneninterviews, doch scheint hier eher ein System der Konkurrenz als der Zusammenarbeit zu existieren. Wie anders ist zu erklären, dass Nutzer*innen sich durch diverse Suchergebnisse klicken müssen – meist nur nach Anmeldung, die mehr oder weniger lange dauert –, um das für sie passende Angebot zu finden? Es gibt keine zentrale Datenbank, die alle in Deutschland verfügbaren Angebote bündelt oder wenigstens auf andere Angebote verweist. Nicht nur für Laien kann das Frust bedeuten.

Alternativen zu Videos

Gibt es noch weitere Möglichkeiten der Arbeit, wenn die Menschen gegangen sind und man keine Videos nutzen will oder kann?

Vor einigen Jahren haben Gedenkstätten damit begonnen, mit den nächsten Generationen zu arbeiten – oft aus dem Wunsch der zweiten und dritten Generation entstanden, weiter in Kontakt mit den Gedenkorten zu bleiben. Kinder erzählen die Geschichte ihrer Eltern. Der Aspekt der »Zweiten Generation«, also wie die Kinder der Opfer damit leben und welche Folgen es für sie und ihr Leben hat, scheint in Deutschland außerhalb der Communities keine Rolle zu spielen. Zwar sieht man in den letzten Jahren mehr Hinwendung zum Thema »Kriegskinder«, doch liegt der Fokus hier eher auf den Kindern der nationalsozialistischen Gesellschaft. Die Geschichten der Opferkinder und -enkel werden übersehen. Das Projekt AMCHA Deutschland, das in Israel und Deutschland psychosoziale Betreuung von Überlebenden der Shoa und inzwischen auch ihrer Angehörigen anbietet, versucht mit seinen Bildungsangeboten und der Wanderausstellung »Leben nach dem Überleben« den Fokus zu erweitern – ein Aspekt, der zukünftig in die Aus- und Fortbildung von Mitarbeiter*innen in Gedenkstätten und Museen Einzug halten sollte.

ABO

Das Antifa Magazin

alle zwei Monate

nach Hause

oder ins Büro.

Und nun?

Wer darf die Geschichten erzählen? Wer hat das fachliche und inhaltliche Wissen? Vereine wie Zweitzeugen e. V. versuchen, einen anderen Weg für Schulen zu finden und erzählen selbst die Geschichten der zuvor durch sie interviewten Überlebenden. Nicht allen gefällt dieser Versuch. Vielleicht ist es an der Zeit, dass es zur institutionalisierten Bildungsarbeit gehört, selbst in Schulen zu gehen, statt zu erwarten, dass die Schulen zu ihr kommen. Die Zeitzeug*innen sterben. Wir hatten 75 Jahre Zeit, ihr Wissen und ihre Erinnerung festzuhalten. Wir haben es oft genug versäumt, aufgeschoben und als nicht nötig erachtet – sie waren ja da. Das ist nun vorbei. Alles Jammern hilft nicht. Andere Wege sind zu finden und sie sind da. Deutschland, das sich rühmt, die beste Erinnerungsarbeit zu machen, gar Erinnerungsweltmeister zu sein, hätte etwas mehr Mut zu anderen innovativen und auch experimentellen Formaten gutgetan, statt im immer selben vermeintlich erprobten System fest zu verharren. Angesichts des mittlerweile wieder offen zur Schau getragenen Hasses sollten wir uns fragen, ob unsere Erinnerungsarbeit tatsächlich so gelungen ist, wie wir gern glauben.